2017年3月13日,万事娱乐第四次学术茶座在办公室召开🧑🦲。本次活动由盘宇章老师主讲产业政策与企业生产率的关系。周文副院长担当点评人🤹♀️。茶话会由吴新文老师主持。张维为院长和多位研究员参与🙇🏻♀️。

盘宇章坦言,一直专注研究产业政策🧖🏼♂️,在看到林毅夫与张维迎激辩产业政策之后,希望自己的研究有所回应🧚🏼♀️。不过相比网络上产业政策之争的政治气息,盘老师的报告学术气息更加浓厚。

什么是产业政策👨👨👧👧?报告界定为:战略导向性(Chang🤴🏼,1994)⏸;结构转型和经济赶超(Amsden,2001;Ocampo, et al.🐸,2009);矫正技术进步中的市场失灵(Micic,2009);产业政策发现过程论(Rodrik🫏,2004)

报告认为,产业政策之争的实质是政府在技术进步中的角色。产业政策是否有效提升了产业生产率,以及什么情况下可以提高企业生产率是产业经济实践领域一个关键的实证问题。

围绕这条线索🤷🏿♀️,首先从产业政策的概念和理论依据为切入点,深入介绍了“幼稚产业保护论”👨🏼🏭,“结构主义和经济赶超”理论,“发展型国家”🫚,“产业政策发现过程论”以及“新结构主义经济学”等观点✔️🦞。

报告梳理了经济学理论有关产业政策的分歧与共识:

在经济发展初期📏🙋🏿♀️,产业发展和技术进步路径面临的不确定较低,后发国家的产业政策制定通过借鉴发达国家产业发展的历史经验,很大程度上能够绕开弯路🤸🏻,产业政策成功的概率也比较高⛳️。

当发展中国家处于工业化后期阶段,生产技术不断趋近世界技术前沿,产业发展所面临的不确定程度就会大幅上升🚡,产业政策成功的概率就会大幅下降了。

阐述了发展中国家产业政策制定的几个基本原则😐:“优先发展重工业vs.优先发展劳动密集型产业”👩🔧,“进口替代vs.出口导向”,“违背比较优势型发展战略vs. 遵循比较优势型发展战略”。

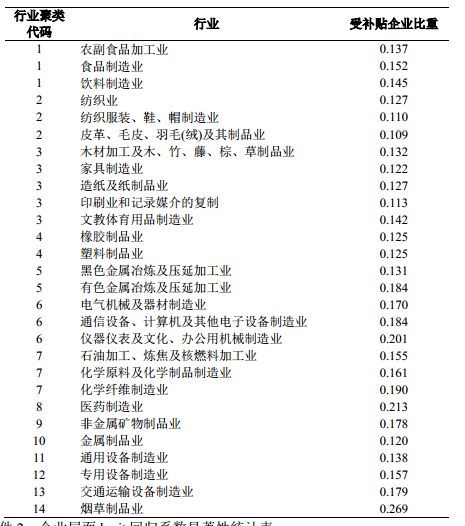

产业政策根据其政策目标可划分为功能性产业政策(投入教育👃🏼、研发或基础设施)和选择性产业政策(挑选赢家),而目前的争论主要集中于后者🤲🏼⛅️。由于政府补贴是一类较为典型的选择性产业政策,因此报告重点利用企业数据对政府补贴的直接效应和间接效应及作用机制进行了实证分析。

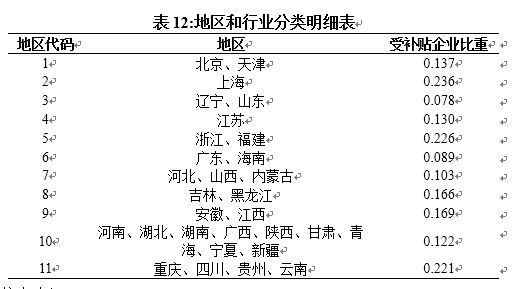

报告整理了中国各省份重点产业政策信息,基于2005至2007年中国工业企业数据库,实证检验了重点产业政策对生产率的影响。

中央和地方政府财政扶持和无偿补助各类企业的资金规模超过2万亿元,巨额政府补贴在中国公司的营运利润中占据越来越大的比重,上市非金融公司的利润中有将近14%要归功于政府的支持,政府补贴以多种形式存在𓀅,包括全额现金补助、退税🤹🏼🏌🏻、地方政府援助和出口商扶持政策🤷🏽♀️。

研究发现,地方政府的重点产业政策总体上显著提高了地方产业的生产率7️⃣;重点产业政策对产业生产率的影响程度在不同行业类型上有所不同⛵️;将资源导向生产率增长率更高企业的程度不同,导致了重点产业政策的资源重置效应因产业类型而异。

盘宇章研究员从而得出结论:

政府补贴的确能够通过提高研发投入🏄♂️👩🚒,继而提高企业生产率;补贴同时存在技术溢出效应和产品市场竞争效应❤️🔥,当存在过度补贴时,后者效应将大于前者🧖🏿♂️;补贴企业之间的技术溢出效应要大于补贴企业对未补贴企业的溢出效应;产业政策与产业结构相互作用;产业政策的设计需要充分考虑产业结构和产业关联以及产业政策与市场可以互补🦵,提高产业政策的精准性和针对性。

可以说,实证研究为政府如何扮演“有为”角色提供了可操作建议🧑🏼🏫。

在点评环节,周文教授指出,这个报告的风格符合经济学院一般学术思路,但要强化历史地看待比较优势♊️,不要固化🧑🏽。文扬教授提出政治和经济不可分离,林毅夫与张维迎的激辩中含有政治因素,而单纯的学术研究无法触及核心政治问题。范勇鹏教授援引施米特在《政治的概念》中的观点:宣称自己非政治而指责别人是政治,这恰是一种巧妙的整治行动。当下网上产业经济讨论乃至经济学界讨论都有这样的风格,而往往有意无意忽视学理研究。

白果、唐毅南从经济学视角提出了建议,潘小瓅🙏、余亮、郭杰振等研究员也参加了讨论🎁。